2017年服务业发展特点及2018年展望

- 发布日期:2018-03-23

- 来源:产业经济与技术经济研究所

- 作者:王佳元、李子文、洪群联

2017年,在供给侧结构性改革不断深化、国民经济稳中向好的背景下,我国服务业增速加快,继续领跑三次产业,发展态势良好,市场主体活力显著提升。服务业补短板、调结构功能不断凸显,保就业、惠民生作用持续深化。随着创新要素的不断集聚,我国服务业新动能快速发展,新产业、新业态和新模式不断涌现,不仅促进了服务业内部结构优化和质量提升,更有力地推动了产业结构调整和转型升级。服务业成为国民经济不断迈向高质量发展的重要力量、满足人民日益增长的美好生活需要的重要保障。

一、2017年服务业发展的主要特点

(一)服务业增加值增长较快,增速领跑三次产业

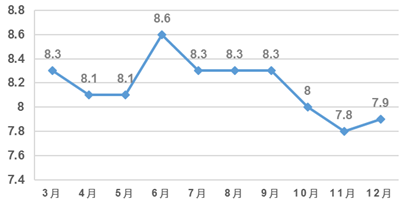

2017年我国服务业增加值达到427032亿元,增长8.0%,增速连续五年领跑三次产业;占GDP比重为51.6%,高于第二产业11.2个百分点;对国民经济增长的贡献率为58.8%,高于第二产业22.5个百分点。服务业生产指数全年累计比上年增长8.2%,保持平稳较快增长态势。全年服务业新登记企业479.4万户,占新登记企业总数的78.9%。1-11月规模以上服务业企业营业利润同比增长30.4%,10个行业门类中有9个行业营业利润实现两位数增长。服务业商务活动指数持续处于扩张区间,全年均值达到53.45%。

图1 2017年3-12月全国服务业生产指数(%)

资料来源:国家统计局

(二)服务业新动能快速成长,新业态新模式蓬勃发展

服务业新动能快速发展,成为新旧动能接续转换和产业结构优化升级的重要推动力。信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业三大新兴服务业增加值同比增速达15.8%,高于服务业增加值增速7.8个百分点。1-11月数字内容服务业、信息技术咨询服务行业、数据处理存储服务业营业收入同比分别增长34.0%、37.5%和43.6%。新业态、新模式加速成长,零售领域的模式创新催生盒马鲜生、超级物种等“新零售”业态,娱票儿、猪八戒网等新兴平台企业交易额成倍增长,共享单车、共享汽车等共享类服务融入居民日常生活。

(三)服务业补短板调结构功能凸显,支撑国民经济转型发展

服务业补齐经济发展短板、引导产业结构调整,有力推动国民经济高质量发展。金融业内部资金循环明显减少,2017年底金融机构持有广义货币(M2)增速低于整体M2增速1个百分点。房地产、产能过剩行业贷款收缩,2017年底房地产贷款余额同比增速较上年同期回落6.1个百分点,产能过剩行业长期贷款余额同比下降1.7%。保险业风险保障水平显著提高,与国计民生密切相关的责任保险和农业保险业务同比分别增长24.5%和14.7%。交通运输、仓储和邮政业推动全社会物流成本下降800多亿元,有力支撑全社会商品流通。制造业服务化成为产业转型升级新趋势,“互联网+”推动服务制造业加速发展。服务业农业融合助力农业新动能发展壮大,培育形成乡村旅游、智慧农业、教育农园等新业态。

(四)服务业持续发挥保障民生作用,更好地满足人民日益增长的美好生活需要

服务业惠民生作用持续增强,五大“幸福产业”成为满足人民日益增长美好生活需要的重要支撑。旅游业对国民经济的综合贡献率达到11.04%,带动直接和间接就业8000万人。文化信息传输服务业、文化艺术服务业、文化休闲娱乐服务业营业收入同比分别增长34.6%、17.1%、14.7%。全国建设各类体育场地2万余个,经常性参加体育锻炼的人口比例达到41.3%。群众就医更加便捷,一半以上的三级医院开展了日间手术,远程医疗已覆盖1.3万家医疗机构和所有国家级贫困县。

二、存在的主要问题

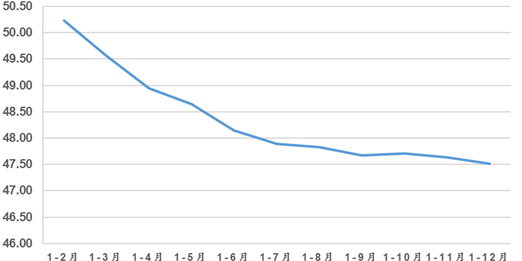

民间投资增长后劲不足。服务业民间固定资产投资增速逐月回落,每月平均低于固定资产投资总额增速2.4个百分点,占服务业固定资产投资总额比重从年初的50.23%下滑至年底的47.81%。民间资本进入服务业的积极性较低,反映出服务业市场化程度偏低、改革不到位,市场准入面临体制性障碍。从具体行业来看,教育、医疗、文化等民生服务业领域准入政策还未真正落地,利润率高、盈利前景较好的银行、保险等行业准入门槛较高。

图2 服务业民间固定资产投资占比变化

资料来源:国家统计局

贸易逆差规模持续扩大。2017年服务业进出口贸易逆差达2612亿美元,以美元计较上年增加7.8%,服务贸易进口增长明显快于出口。服务贸易逆差主要集中在留学旅行、知识产权使用费、保险服务等领域,反映出我国知识密集型产业国际竞争力偏弱、服务供给相对不足的现实。

服务供给仍然不充分不平衡。2017年服务业增加值占比低于上年0.01个百分点,近年来逐年增长态势首次停缓,转为与上年基本持平,和发达国家服务业占比平均70%的水平相比差距依然明显。生产性服务业结构不够优化。金融业在服务业中占比达到15.4%,高于美国9%左右的水平,但与制造业直接相关的租赁和商务服务业、科研技术服务和地质勘查业合计占比仅为9%左右,远低于美国17%左右的水平。生活性服务业发展质量亟待提升。在中国消费者协会发布的“2017年十大消费维权舆情热点”报告中,校园贷、共享单车、网络订餐、网约车、刷单炒信等九个与生活性服务业相关的消费维权热点列在其中。

监管思路和手段不适应服务业发展的需要。服务业提供的产品具有无形性、异质性等特点,存在天然的监管难度。在服务业新技术、新业态、新模式快速涌现的同时,大量新问题、新情况随之出现。共享单车、网约车、网络直播、加密虚拟货币等新兴行业领域的运营模式与传统产业区别较大,技术模式相对前沿,政府的监管思路和手段或缺失、或滞后,亟待进一步补充和完善。

三、2018年服务业发展的影响因素及预测分析

(一)人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场

我国居民收入增速持续跑赢经济增速,中等收入群体规模快速增长,教育、旅游休闲、文化体育、健康服务等发展型高品质新消费需求不断扩大。人口老龄化的加快和“二孩”政策的落实推动银发、母婴等差异化高端化服务需求加快增长。2018年,消费拉动经济增长的作用将进一步发挥,居民即期服务消费的愿望和能力将持续增加。

(二)制造业稳定增长将推动生产性服务业迈上新台阶

随着制造业企业效益继续改善和高端化、服务化发展,大量生产性服务业被催生出来,服务供给加速扩展,服务水平明显提升。2018年制造业和服务业的深度融合发展将有序推进,物流、金融、研发设计、检验认证等生产性服务业将朝着专业化、高端化、国际化的方向进一步发展。

(三)营商环境持续改善为服务业主体注入新活力

党的十九大报告提出“支持传统产业优化升级,加快发展现代服务业,瞄准国际标准提高水平”。2017年,《服务业创新发展大纲(2017—2025年)》等政策相继出台,服务业综合改革和标准化试点工作有序推进,全程电子化登记、电子营业执照改革落地实施,我国服务业步入改革攻关期和新制度红利的构建期。2018年,服务业部门限制和条块分割障碍将不断消除,垄断行业市场准入门槛将逐步降低,服务业高质量发展迎来更加有力的制度支撑。

(四)科学技术创新有利于激发服务业发展新动能

随着互联网、大数据、云计算等新技术的不断创新和广泛应用,创意设计、远程诊断、系统流程服务等生产性服务业将继续快速发展,网上购物、远程教育、数字家庭、智慧社区等新模式将持续普及,驱动新动能发展的信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业将保持快速增长态势,一些难以预测的未来产业、未来业态将不断涌现。

2018年正值改革开放四十周年,也是建设现代化经济体系的开局之年。世界经济较为明朗的复苏态势也为服务业发展提供新机遇。预计我国服务业将保持平稳较快的发展态势,质量提升步伐加快,内部结构继续优化,我国服务企业在共享单车、移动支付等领域将继续保持国际领先地位。2018年服务业比重有望超过52%,增速预计为7.8%左右,与制造业一起成为经济高质量发展的双引擎,在经济中高速增长、产业转型升级、保障改善民生的过程中发挥更加重要的作用。但是,我国服务业发展还面临一些不利因素,如部分服务企业资金紧张,投资增速可能放缓;一些地方政府融资能力下降将影响公共服务设施投资;等等。2018年仍需密切跟踪服务业发展情况并采取相应措施。

四、几点建议

(一)鼓励重点领域率先创新突破

应推动服务业向专业化拓展、向高品质迈进,将巨大的市场力量引导到服务业的关键领域和薄弱环节上来,对不同细分服务行业分类施策,鼓励重点服务行业实现新的创新突破。重点关注“互联网+”领域,加速互联网与传统服务行业深度融合,推动多类创新要素资源集聚共享,培育发展服务业发展新动能。以促进生产性服务业与制造业深度融合为着力点,打造“服务+制造”的网络化协同生产服务体系,重点建设工业电子商务、工业云计算、工业大数据等融合平台。对满足人民日益增长的美好生活需要的相关服务业,应继续实施供给侧结构性改革,提高人民群众满意度。加快建设自贸试验区,支持与“一带一路”沿线区域建立跨境电商平台和保税商品展示交易平台,简化优化人员货物出入境管理手续。吸引更多外资进入研发设计、健康养老、教育培训等服务业领域,发挥外资企业在品牌、技术、管理等方面的优势,提升服务质量和技术水准。鼓励具有优势和特色的服务企业“走出去”,增强全球配置资源能力,继续保持和提升服务业相关领域的话语权。

(二)继续调动服务业民间投资积极性

创新和完善国家宏观调控机制,优化简化行政审批制度和许可证制度,清除制约服务业民间投资的障碍,用足用好现有的优惠政策。鼓励民间投资获得适当的权益和回报,提升社会资本投资服务业的预期,通过政府适当的引导性投入,将社会大量的流动资本吸引到服务业领域。深化财税体制改革,优化民间资本投资的税收抵免政策及其适用范围,落实减税清费的各项措施,让民间投资轻装上阵。

(三)构建适应高质量发展要求的制度和环境

构建公平竞争、和谐诚信、管制放松、激励相容的发展环境。一是市场准入畅通。继续深化“放管服”改革,充分发挥市场机制作用,建立科学合理的准入条件,特别是要打破金融保险、电信通讯、铁路运输等生产性服务业进入壁垒。二是市场秩序规范。加强行业自律,依托行业协会制定行业标准,逐项理清管理要求、判定标准和监管方法;加强社会信用体系建设和公民诚信体系建设,建立健全跨部门协同监管和联合惩戒机制,加强信息公开与共享,积极推进诚信建设制度化。