新型城镇化 2016年结硕果 2017年新期望

- 发布日期:2017-01-10

- 来源:国土开发与地区经济研究所

- 作者:欧阳慧 刘保奎 李爱民

一、2016年我国新型城镇化取得重要进展

2016年在全国经济放缓的背景下,新型城镇化各项工作如火如荼,中央政府出台多个重要文件,各地综合试点稳步推进,多项重大改革取得突破,新型城市建设积极探索,城市面貌进一步提升,城镇化质量明显提高。

(一)一批影响深远的重要文件陆续出台,进一步完善了新型城镇化的顶层设计

自2014年《国家新型城镇化规划》颁布实施以来,从中央到地方在推进新型城镇化方面开展了大量工作,一方面,有的已取得初步经验,需要进行总结;另一方面,有的形势发生改变,需要调整政策。因此,在新型城镇化改革实践不断深入、对新型城镇化规律认识不断深化的背景下,2016年党中央、国务院出台的几个重要文件无疑更具指导性和操作性。

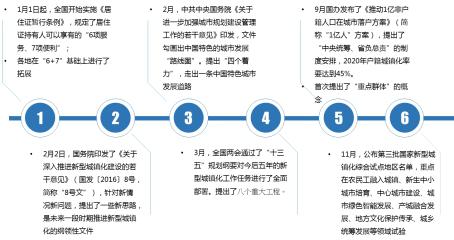

图1-1 2016年出台的部分重要文件

2月初出台的《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发〔2016〕8号)是一个具有里程碑意义的重要文件,其中在落户政策、城市建设管理、城镇化形态、土地制度、住房政策、投融资体制等方面的表述,相比以前的文献有所调整、深化,更加突出了“以人为本”的核心理念,吸纳了近两年的新产业、新实践、新经验、新政策。中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》是另外一个具有里程碑意义的文件,针对城市规划前瞻性、严肃性、强制性和公开性不够,城市建筑贪大、媚洋、求怪等乱象丛生,特色缺失,文化传承堪忧等问题,提出要着力转变城市发展方式,着力塑造城市特色风貌,着力提升城市环境质量,着力创新城市管理服务,走出一条中国特色城市发展道路。

随后出台的“十三五”规划纲要在城镇化部分延续了“8号文”有关表述,并进一步提出“三个1亿人”、新生中小城市、特色小城镇、智慧城市、绿色森林城市、海绵城市、地下管廊(网)、美丽乡村等八个重大工程。

(二)以推动1亿人落户为重点,农业转移人口市民化扎实推进

农业转移人口市民化是新型城镇化的首要任务,2016年从多个方面入手,重点解决“两个积极性不高”问题,扎实推进农业转移人口市民化。一是以推动1亿人落户为抓手,国办发布了《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》,明确“中央统筹、省负总责”的制度安排,将2020年“1亿人”的各项任务分解到部门,首次提出了“重点群体”(农村学生升学和参军进入城镇的人口、在城镇就业居住5年以上和举家迁徙的农业转移人口以及新生代农民工)。二是加快户籍制度改革,31省份户籍改革方案出齐,取消了农业户口和非农业户口区别,城乡统一的户口登记制度基本建立。三是瞄准重点人群和重点地区,以四类重点人群和农民工集聚地区实现重点突破。四是以居住证制度为抓手,推进基本公共服务均等化,1月1日起,《居住证暂行条例》正式实施,居住证制度强化了“居民”身份和权利保障,规定了居住证持有者享有的6项服务、7项便利,以居住证为载体,逐步建立与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务机制,并成为落户的重要依据。

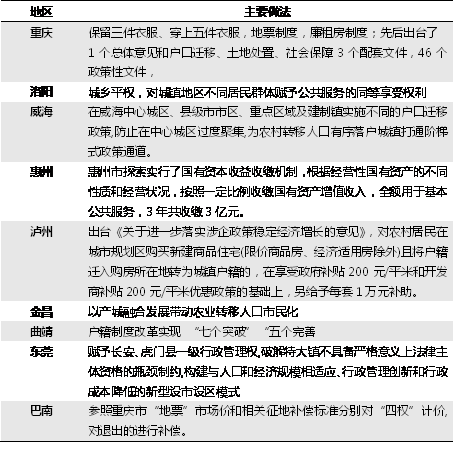

各地在推进农业转移人口市民化方面,也涌现出了一些好的做法。如:重庆在进城农民工权益上的“保留三件衣服、穿上五件衣服”制度,惠州在基本公共服务均等化经费筹措上的“国有资本收益收缴机制”和“市级基本公共服务专项统筹资金”,长沙搭建农村产权三级交易信息平台,洛阳对城镇地区不同居民群体赋予公共服务的同等享受权利,甘肃金昌以产城融合发展带动农业转移人口市民化等。

表1-1一些地方推进农业转移人口市民化的做法

(三)编制出台多个城市群规划,城镇化布局形态进一步优化

习近平总书记指出,“城市群是人口大国城镇化的主要空间载体,像我们这样人多地少的国家,更要坚定不移以城市群为主体形态推进城镇化”。李克强总理曾经指出,“城市群对区域发展具有战略引领和支撑作用。要在有条件的地方形成各具优势的城市群,促进大中小城市和小城镇协调发展”。

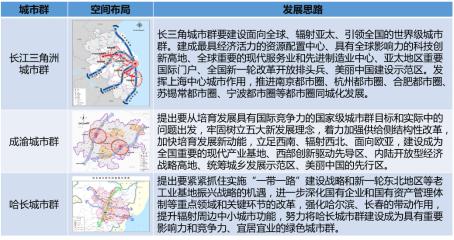

世界上主要城市群的建设经验都表明,政府的规划协调是城市群整体竞争力提升的重要保障。2016年,国务院批复了成渝、长三角、哈长等城市群发展规划,引起了社会各界广泛关注;加上去年出台的长江中游城市群规划,这4个城市群分布在东、中、西、东北四大板块,推动其发展对促进我国区域协调发展、培育经济增长极、注入发展新动能具有举足轻重的作用。目前,海峡西岸城市群、中原城市群、北部湾城市群发展规划,也正在紧张编制中。在“十三五”规划纲要中,提出要规划建设19个城市群,加快构建“两横三纵”城市化战略格局。据测算,到2020年这19个城市群城镇人口在全国占比将能够达到73.7%,城市群已经成为带动我国经济持续增长、促进区域协调发展、参与国际合作与竞争的主要平台。

表1-2 2016年出台的三个城市群规划

(四)支持新型城市和特色小镇建设,城镇发展方式加速转型

中发〔2016〕6号文勾画出中国特色的城市发展“路线图”,也是新时期新型城市建设的纲领性文件。以此为基础,围绕海绵城市、综合管廊、智慧城市、低碳城市等领域开展了大量新型城市工作。开展了重庆、贵安新区等首批16个海绵城市建设试点,累计出台了三批智慧城市建设城市试点277个、专项试点41个,评选出了地下综合管廊建设试点15个。第三批低碳城市试点正在评选中,增加碳排放峰值等目标要求。此外,三亚的城市“双修”试点,北京、成都等地开展的开放式街区试点,也受到广泛关注。

2016年,在新型城镇化领域掀起了一股“特色小镇风”。特色小镇正成为加快产业转型升级的新载体,成为推进项目建设、拉动有效投资的新引擎,成为推进供给侧结构性改革的新实践和成为各级干部积极主动作为的新舞台。2月,国家发展改革委专门举行了“特色小镇”的新闻发布会,邀请浙江、贵州两省发改部门及杭州云栖小镇、贵州安顺旧州镇介绍经验,其他各地也自下而上开展特色小镇建设。7月,住建部牵头印发《关于开展特色小镇培育工作的通知》,提出到2020年,培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇;10月,印发《关于公布第一批中国特色小镇名单的通知》,认定北京市房山区长沟镇等127个镇为第一批特色小镇。10月8日,国家发展改革委出台《关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》(发改规划[2016]2125号),创造性地指出特色小(城)镇包括特色小镇、小城镇两种形态,从而解决了部门、地方对特色小镇内涵认识的偏差问题,并提出了特色小(城)镇建设要坚持的五个原则、以及九个方面的“新”任务。

与此同时,针对我国城市数量少,中小城市发展不足的情况,“十三五”规划纲要中提出加快发展新生中小城市。6月在温州龙港镇召开新生中小城市培育研讨会,结合龙港镇国家新型城镇化综合试点特大镇设市模式、新型管理模式等探索,破解中小城市在要素配置与经济规模不匹配、管理力量与城镇规模不匹配、执法权限与管理需求不匹配、生活品质与居民需求不匹配等“成长的烦恼”。

(五)新型城镇化试点稳步推进,试点成效逐步显现

自2014年底启动第一批新型城镇化综合试点工作以来,已实施了两批新型城镇化综合试点,覆盖2个省+135个城市(镇),一些试点地区已经在大幅放宽落户条件、全面实行流动人口居住证制度、社会保险关系跨区域转移接续、住房保障覆盖农业转移人口、深化政府和社会资本合作、发挥好政策性金融和开发性金融作用、规范推进城乡建设用地增减挂钩、加快推进城镇低效用地再开发、因地制宜推进低丘缓坡地开发、加快拓展特大镇功能等方面,形成了一批行之有效的经验及纵横联动、协调推进的试点工作机制,正在逐步推向全国。涌现出了推进城乡平权的洛阳模式,以产城融合带动农业转移人口市民化的金昌模式,“工业带动+返乡创业”的仙桃模式,以完善农村产权制度、促进城乡同权带动推进户籍制度改革的德清模式等。重庆“地票”制度、巴南农村“四权”自愿有偿退出、湄潭集体经营性建设用地入市、红河低丘缓坡开发等一批做法让人印象深刻。

11月,国家发改委等11部门联合印发《关于公布第三批国家新型城镇化综合试点地区名单的通知》(发改规划〔2016〕2489号),确定111个城市(镇)成为第三批国家新型城镇化综合试点地区。至此,国家新型城镇化综合试点扩大到2个省和246个城市(镇)。

(六)突出抓好土地、融资、住房等体制创新,优化资源要素配置

土地制度改革试点取得突破性进展。深圳市以创新理念推进“三旧改造”,破解土地瓶颈制约。云南红河州面对立足山多地少的州情,实施低丘缓坡土地综合开发利用,向荒山荒坡要地,突破空间制约。天津东丽区的实践是以“宅基地换房”破解土地资金制约,以“农改非”“村改居”“集体经济改股份制经济”的“三改一化”提升农民待遇。河北衡水市的做法是通过盘活农户宅基地、承包地“两地”,推进农村新型社区、现代农业园区、工业园区“三区同建”。浙江桐庐县的创新是通过因村制宜引入多种经营模式,发展民宿经济。浙江乐清市的探索是以农房抵押交易流转为突破口,创新农户宅基地用益物权保障和住房财产权抵押转让机制,缓解农民创业的融资难题。北京大兴、佛山南海、甘肃陇南等集体经营性建设用地使用权出让也迈出第一步。

国务院出台了《关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的通知》,除了在基本医疗、社会保障、子女教育等方面,提出了“两免一补”资金和生均公用经费基准定额资金随学生流动可携带,实现基本医疗保险参保人跨制度、跨地区转移接续,中央和省级财政部门在安排就业专项资金时,要将城镇常住人口和城镇新增就业人数作为分配因素,并赋予适当权重,还要求中央财政建立农业转移人口市民化奖励机制。向吸纳跨省(区、市)流动农业转移人口较多地区和中西部中小城镇倾斜。均衡性转移支付适当考虑为持有居住证人口提供基本公共服务增支因素,加强对吸纳农业转移人口较多且民生支出缺口较大的中西部县级政府的财力保障。西安曲江新区,通过与国开金融公司共同发起成立开元城市发展基金,吸引社会资本和专业团队参与新型城镇化相关的投资和管理。长沙市按照市场化的要求,对政府性投融资平台公司进行了改革重组;保留现有政府性投融资公司母体,依功能定位对公司业务版块进行调整优化,对市属经营性资源资产进行整合配置,分类注入各公司,对同业同质子公司进行归并。上海实施了新型城镇化的PPP模式,系统化推进24平方公里的重固镇新型城镇化建设。

二、新型城镇化发展亟待解决的问题

(一)城镇常住非户籍人口落户困境亟待突破

虽然各地农业转移人口市民化加快推进,全国30个省份也已出台了户籍制度改革方案,但政策力度、落户门槛、公共服务保障水平存在较大差别,城镇户籍非常住人口落户进展十分缓慢。特别是一些外来人口集聚区实行以“指标分值+落户指标”的“积分落户”制度,为吸引并留住高端人才往往在教育背景、创新创业能力等指标方面赋予较高比重,使农民工落户无望。一些地区虽然制定了较低的市民化门槛,但在农业转移人口进城落户中还存在落户形式多样、落户政策繁杂、宣传力度不大等问题,使得许多符合条件的农民工陷入“不摸门”。同时,不少地方对“合法稳定居所”规定为“自有住房”或租赁住房还需要“相关部门备案的房屋租赁合同及房主同意落户证明”,从而许多非户籍常住人口落户城镇十分困难。

(二)农村土地改革的制度障碍有待破除

中央明确表示维护农民的土地承包经营权、宅基地使用权和集体收益分配权,不得强行要求进城落户转让其在农村“三权”,或将其作为进城落户条件。但在实际操作过程中,由于关键的法律政策等制度性约束没有破除,农民土地承包经营权、宅基地使用权和集体收益分配权等农村产权资本化通道尚未打通,无法实现农业人口的财产性价值,削弱了农民带资本进城的能力,极大地影响了进城农民转户积极性,也制约了城乡要素平等自由流动。特别是农村集体到底以什么样的形式存在,集体的边界、集体经济组织成员以及农村土地产权归属问题都没有明确规定;农村土地流转交易市场的建立稍显滞后,尚未形成流转的正规流程和有效的科学管理制度,流转机制也不健全,处于自发和无序状态,使得土地承包经营权流转在大部分地区还束之高阁,未付诸实践;农村土地制度改革与《土地管理法》、《物权法》、《担保法》等有冲突,赋予农民土地、宅基地抵押担保的权能不能落到实处。

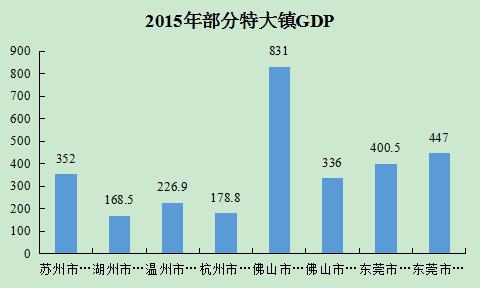

(三)特大镇发展成中小城市通道有待畅通

据统计,2015年,我国镇区人口超过10万的镇有235个、超过5万的有882个,很多镇已经具备了城市的人口规模、经济规模和基本形态。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出,将有条件的县城和重点镇发展成为中小城市;国务院《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》提出,加快拓展特大镇功能,推进特大镇行政管理体制改革和设市模式创新改革试点。但受到我国行政体制的束缚,特别是受到乡镇管理体制和行政框架的限制,特大镇设置为中小城市的通道受到制约,使得特大镇的要素保障远远滞后于城镇发展,城镇功能滞后于产业发展,城镇建设管理任务超载,发展活力和增长潜力得不到有效释放。

图2-1 2015年部分特大镇GDP

(四)可持续的城镇化投融资机制有待加快探索

我国城镇基础设施人均拥有量与世界发达国家差距明显,中小城市和小城镇建设欠账较多,城市加快补齐短板、提升功能的任务很重。与此同时,近年来中小城市房地产库存增长迅速,土地出让收益显著下降;部分地方政府性债务扩张速度较快,一些中小城市偿债压力较大,依靠传统资模式支撑城镇化建设的空间日益缩减。国家积极探索PPP融资模式,鼓励社会资本进入公共基础等领域建设,但实际操作中存在着国家投入资金多、社会资本跟进少的现象,不能有效解决城镇化资金需求。在当前的经济下行运行区间,迫切需要加快探索建立可持续城镇化投融资机制,更好发挥拉动内需的主动力作用。

三、2017年新型城镇化发展展望及政策建议

(一)新型城镇化综合试点深入开展,可复制经验将逐步推广

国家已推出两批新型城镇化综合试点,第三批新型城镇化试点也即将公布。明年国家将突出用好新型城镇化综合试点这个抓手,继续加大把一些重大项目、重大工程和重大政策向第试点城市(镇)倾斜,支持试点地区加快改革探索步伐,逐步摸索出符合自身发展实际的新型城镇化道路。国家将加大对新型城镇化试点地区的探索效果进行总结评估,将取得的经验向全国其它地区推广,并进一步出台相关配套政策。

|

专栏3-1 将加快推广的10条经验 √落户条件可大幅放宽 √提高居住证含金量 √社会保险关系跨区域转移接续 √ 住房保障覆盖常住人口 √深化政府和社会资本合作 √ 发挥政策性金融和开发性金融作用 √ 规范推进城乡建设用地增减挂钩 √加快推进城镇低效用地再开发 √ 因地制宜推进低丘缓坡地开发 √ 加快拓展特大镇功能 |

(二)常住非户籍人口在城市落户加快推进,新型城镇化对经济增长的潜力将加快释放

今年围绕推进进城农民落户工作国务院公布了《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》,出台了“三挂钩一维护”等配套政策,建立了跟踪监测和监督检查机制,将相关政策纳入国家重大政策措施落实情况跟踪审计范围,并将审计结果及整改情况作为有关部门考核、任免、奖惩领导干部的重要依据。明年各地将进一步增强责任意识,加快推进常住非户籍人口落户城镇步伐,这将进一步扩大城镇消费群体,加快推进消费升级和潜力释放,增进城市基础设施、公共服务设施及住宅建设投资需求,从供给和需求两方面增强新型城镇化的动力,释放对经济增长的潜力。

(三)城市群、新型城市、特色小(城)镇建设加快,城镇化空间布局与形态不断优化

根据国家有关战略部署,在业已出台的《长江中游城市群规划》、《成渝城市群规划》、《哈长城市群规划》等基础上,明年将完成其余所有城市群的规划编制工作,城市群作为城镇化空间布局的主体形态将加快形成。随着创新型城市、海绵城市、低碳城市、地下综合管廊、产城融合等试点示范工作的深入推进,城市综合功能将不断完善,一批新的经济增长点或增长极将加快形成,将对全国城镇体系调整优化起到重要作用。今年国家开展了120个特色小镇试点工作,按照我国特色小镇的工作安排,预计明年将推出第二批特色小城镇试点名单,小城镇在全国城镇体系的支撑作用将逐渐加强。随着城市群、新型城市、特色小(城)镇建设工作的持续推进,预计我国的城镇化空间布局与形态将得到全面优化。

(四)新型城镇化供给侧改革持续深化,城镇发展活力不断焕发

城镇化是人口和生产要素在不同行业、区域分布结构优化的过程,离不开供给侧结构性改革的助推。供给侧结构性改革这一过程的顺利推进,需要发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用,全面释放经济社会活力。随着新型城镇化战略的深入实施,随着新型城镇化工作将从“拉框架、奠基础”向“补短板、提质量”转型,制约新型城镇化发展的关键性制度供给与创新将加快突破,预计明年将在非户籍人口市民化成本分担机制、市制设置、农村宅基地流转、城市建设投融资等领域的改革将有所突破,城镇化发展活力将加快迸发。

面对新型城镇化发展的形势,对2017年新型城镇化工作提出如下政策建议:

1、加快构建统一开放的落户平台。各地落户政策内涵、流程、要求等差别较大,滋生了落户的“玻璃门、弹簧门”问题。未来应注重应用互联网技术,构建全国公开统一的户籍迁移平台。该平台的核心功能主要包括以下几个方面。一是户籍政策的“套餐化”组合,中央政府要列出户籍政策的标准化条目,形成若干政策套餐,各地按规定选取套餐类型,这样减少户籍政策的碎片化,降低学习成本。二是落户办理流程的“一站式”服务。有落户需求的农民工可以在该平台上查阅所有地区的落户流程及要求,可以在线填写表格、上传证明等,让农民工不用耽误上班时间即可完成户籍申请、办理。三是各地推进落户进展的“公开化”监督,各地定期将办理户籍人数、申请-批准率、服务和便利内容等在该平台上进行公开,接受社会监督,中央政府有关部门可依托该平台对此进行检查评估。

2、加强已出台政策、规划落地实施。各省和部分地级市已经出台了户籍改革实施方案,除少数几个特大城市和超大城市外,里面都提出了较低落户门槛,要抓紧落实。在一些城镇化综合试点中拥有先行先试政策优势,要积极开展试验探索经验,按照时间节点定措施、定责任、定时限,推进各项目标任务尽快落地、尽早落实。除了完善人地钱等新型城镇化政策本身外,还特别需要在推进新型城镇化的体制机制上进一步理顺,充分调动地方、部门积极性,在横向纵向都形成更顺畅的格局,减少推进过程中的阻力。此外,还要加强城市群规划的实施和落实,特别是围绕城市群城际轨道交通、城市群一体化体制机制、城市群环境联防联控等“必答题”上要抓紧推进。

3、加强新型城镇化的三大关键性制度改革攻坚。一是成本分担机制上,要进一步明确中央地方责任,加快形成因地制宜的农业转移人口市民化成本分担机制。二是抓紧建立完善特大镇设市通道,在设市近期难度较大的情况下,可先期推动特大镇设区试点工作,形成与镇发展实际相适应的行政管理制度。三是加快农民承包地、宅基地的确权登记颁证,探索“两地”依法自愿有偿、公平公开合理的市场化退出机制,试点承包地的经营权向金融机构抵押融资,审慎推进农民住房财产权抵押、担保、转让,探索农村集体经营性建设用地折股到人,引导与规范农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价,加快建立农村集体经营性建设用地产权流转和增值收益分配制度。

(中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所 欧阳慧、刘保奎、李爱民)