全面提高家政服务供给质量 化解“保姆难请又难留”困局

- 发布日期:2018-08-28

- 来源:社会发展研究所

- 作者:杨宜勇、关博

近年来,我国家政服务业发展迅速,但服务数量和质量结构方面仍存在明显不足,服务体验和行业社会公信力不佳,不能充分满足家庭需要,保姆“难请又难留”问题反映强烈。中国宏观经济研究院社会发展研究所对587个家庭进行了问卷调查,发现我国家政服务供需结构性矛盾突出,受人员、服务等要素“短板”和政策“梗阻”方面影响,家政服务陷入了“价高质次”的结构性失衡困境。推动家政服务业开放、提质、扩容刻不容缓。

一、调研发现:家政服务产业规模持续扩大,供需结构性矛盾突出

家政服务市场规模快速扩张。随着经济社会发展和人口年龄结构变化,催生庞大的家政服务社会需求。特别是对于“4-2-1”或者“4-2-2”结构的城市70后、80后双职工家庭,购买家政服务已经成为了家庭“刚需”。商务部数据显示,2016年我国家政服务业营业收入已达3500亿元,同比增长26%。考虑消费升级、人口老龄化、“全面两孩”生育红利释放等因素推动,预计在较长时期内,家政服务业能够持续保持20%以上的高速增长态势。

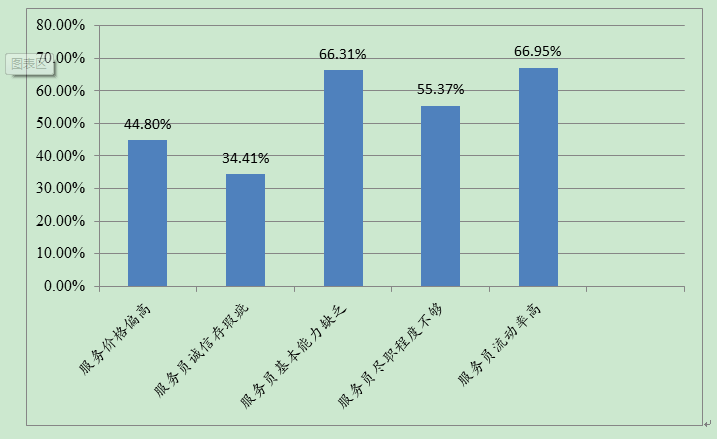

家政服务需求侧满意度不高。在587个受访家庭中,家政服务渗透率已达85.86%,但满意度仅为32.71%,服务有效供给与家庭需求之间存在较大差距。突出表现在以下方面:一是服务获取“不便利”。有76.32%的家庭认为“找保姆难”,有66.95%的家庭指出家政服务员稳定性差、流动率高,65.59%的家庭反映无法准确获得家政人员职业技能和身份信息。二是人员水平“存隐忧”。近四分之三的家庭提出,家政服务员只能部分独立甚至完全无法独立完成服务工作,有61.33%家庭反映家政服务员在服务过程中缺少必须职业技能,特别是失能康复、母婴护理等专业服务的增值“体验”不足。三是服务价格“失公平”,在包吃住前提下,家政服务员月均服务价格已经达到5000元左右,约为我国城镇非私营单位就业人员平均工资水平的1.4倍,家庭负担明显偏重。

图1 影响受访家庭家政服务满意度的主要因素

二、问题分析:人员、服务、政策“短板”,造成家政服务低质量发展

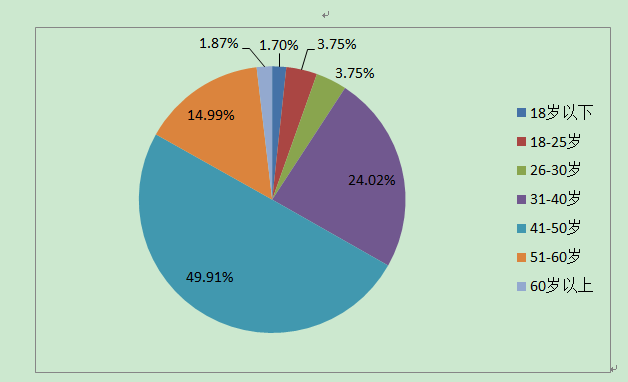

人员持续短缺,家政服务业陷入服务价格与质量倒挂的困境。当前,我国劳动力供给已迈过“刘易斯拐点”,经济发展和产业转型不断抬高工资成本,新成长劳动力就业观念和职业诉求发生明显变化,各类基础服务行业“招工难”现象日益凸显,用工短缺也已成为家政行业发展持续面临的外在约束。服务员供不应求直接推高了服务价格水平,而服务质量并没有同步改善,使价格水平与真实服务体验倒挂。数据显示,2016年北京市家政企业用工需求增加了46.3%,同期住家保姆平均月薪增至9361元,高于北京市非私营单位平均工资水平近90%,造成了家庭两个就业人口“养”一个保姆的局面。中长期看,家政服务业面临的人员短缺形势更加严峻。在受访家庭家政人员中,41-50岁人员占49.91%,30岁以下新成长劳动力占比不超过10%。随着服务需求更加充分释放和大龄服务员退出市场,预计家政行业未来十年会面临“无人可用”的“空心化”困境。

图2 受访家庭家政服务员年龄结构

行业模式粗放发展,家政服务业陷入高人员流动和低品质服务供给恶性循环的困境。一是市场主体责任不清晰。家政行业市场准入和技术门槛低,地区间和人群间市场细分度高,企业普遍采用中介制方式经营,经营行为与服务结果之间责任权利关系相对模糊,经营者对服务稳定性、服务专业性和体验满意度管理意识不足。二是服务员队伍不稳定。服务员与企业没有稳定的劳动关系,就业质量普遍不高,调查发现,46.34%的服务员没有签订服务合同,43.95%的家政服务员没有参加社会保险,带来服务员流动频繁和工作责任意识低下问题突出。三是服务能力建设动力不足。由于人员队伍不稳,企业在技能培训和职业能力建设方面投入意愿不强。调研发现,仅有33.05%的服务员进行过岗前培训。家政人员因自身缺少稳定的职业发展预期,在提升服务质量和自我投资方面也缺乏积极性,进一步加剧了服务员高流动率和家政服务低质量供给之间的恶性循环。

外部监管失序和刚性规范体系建设滞后,家政服务业陷入“优汰劣胜”的困境。一是家政服务管理部门多元,商务、发改、民政、人社、工商等17部门均不同程度参与市场管理,但分工不明、职责不清、难以统筹联动,对行业内存在的违法违规现象和频发的商业纠纷缺少常态化协调化解机制。二是行业指导和服务标准制定滞后。国家标准委已出台《家政服务母婴生活护理服务质量规范》和《家政服务机构等级划分及评定》两套行业标准,但对企业强制约束作用不足。同时,大部分家政服务项目的从业人员资质认定、服务质量评价、服务机构评级的标准参照依然处于空白状态。一些地区和企业自行制定了如“金牌保姆”、“五星家政”等标准,但相对缺乏社会公信力和评价稳定性,对服务质量示范和带动提升作用不明显。三是市场信息披露和诚信机制不健全。由于缺少行业基础信息数据库和从业人员个人档案,家政服务普遍处于供需信息“互盲”状态,优质服务的市场优势不突出,失信惩戒机制建设总体空白,一些职业技能差、道德水平低的从业人员与失信企业长期不能从市场出清,劣质服务倒逼驱逐优质供给特征明显。

三、解决方案:开放提质扩容,扩大优质家政服务有效供给

积极发展家政服务业,对促进家庭生活质量提升和家庭幸福美满有着重要支撑作用,也是应对人口老龄化和适应“全面两孩”政策的重要基础制度准备。应以开放、提质和扩容为重点,积极应对并改善家政服务供需结构性矛盾,持续提高家政服务质量水平和质量层次,夯实服务本底,完善标准化建设,加强质量监管,形成并扩大优质家政服务有效供给能力,从源头上破解“保姆难请又难留”困局。

有序开放国内市场并适度引入外籍家政人员,化解国内“保姆缺口”。在我国劳动力供给“刘易斯拐点”效应已经显现背景下,基础服务行业“招工难”问题日渐突出,应及时顺应经济发展阶段转变和服务需求升级要求,在国内部分城市先行试点放宽外籍人员在华务工限制,面向菲律宾、越南等周边国家有意愿来华从事家政服务、康复照料、医疗护理等工作的人员发放工作签证,便利出入境及居留许可,既能更充分满足国内高端家政市场服务需求,也能为国内中低端基础服务提供有益补充,促进家政服务价格回归合理水平。同时,利用“菲佣”等外籍劳工品牌和标准化服务优势,倒逼国内家政企业优化整合和服务创新,促进行业形成可持续良性竞争发展格局。

健全家政服务业行业规范管理,加强行业自律建设。在加快地方试点基础上,适时推动建立全国统一的家政服务标准和服务规范,确定各类型服务形式、基本内容、服务流程和服务结果,为服务质量判断和评价提供可靠依据。建立家政服务员职业资格证书制度,确定最低学历、培训经历基础条件,要求服务员“持证上岗”。发挥行业协会作用,完善行业自律机制,制定全行业家政服务评级标准,使服务购买有据可依。加强行业信用体系建设,建立行业企业和从业人员诚信“黑名单”制度,加大对违法经营主体和个人的惩戒力度。

进一步夯实高质量家政服务本底基础,扩大和改善优质服务供给能力。支持“吕梁阿姨”、“常山阿姨”等已经形成一定地域集聚效应的家政品牌加快发展。打造“品牌保姆”培训和异地就业“一条龙”服务链,扩大高质量家政人才供给。建立规范的家政服务培训体系,提升从业人员专业能力,支持家政企业与高校合作开办家政学院,鼓励地方普通高校转型应用技术型院校过程中增设家政专业,面向服务需求结构升级培养高素质、高技能家政服务员。建立在职人员岗前培训机制,对月嫂、育儿嫂、康复护理员等专业技能性强的岗位,实行在岗人员“回炉”再培训。

支持家政企业做大做强,健全完善商业模式。支持有实力的家政企业开展规模化、连锁化、品牌化经营,形成有竞争力的知名品牌,并依托管理、技术和服务创新带动提升全行业的集约化水平和专业化业务能力。要求家政企业建立规范的服务员筛选机制,严把背景调查、健康检查等关键前置环节。推进全行业合同制管理,鼓励家政企业与服务员建立稳定劳动关系,并依法缴纳社会保险,增强行业人员稳定性。

依托“互联网+”技术,提升服务信息公开水平和透明程度。建立家政服务企业和人员个人档案大数据信息库,公开从业人员基本情况、服务经历、掌握技能等内容,消除行业信息“不对称”现象,提高供需信息对接速度和匹配质量。发展“互联网+家政”模式,支持各类家政服务O2O平台建设,使消费者可以在线考察企业、服务员,并进行服务质量追踪和服务评价,通过消费者舆论口碑促进家政服务持续优化改进服务质量和效率,引导行业企业优胜劣汰。