深入推进供给侧结构性改革 需要处理好四大关系

- 发布日期:2017-03-10

- 来源:

- 作者:《供给侧结构性改革研究》课题组

深入推进供给侧结构性改革,需要辩证地处理好供给和需求、长期与短期、政府与市场、国际市场与国内市场四大关系,否则可能有一时之功而无长久之效,甚至可能出现改革空转、政策互搏的问题。厘清这四大关系是理解各项供给侧结构性改革措施之间深层次关系的“钥匙”,是进一步凝聚深化改革共识的关键。

一、供给和需求的关系

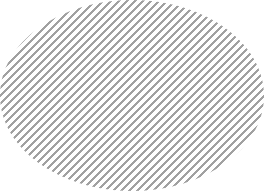

供给和需求是一对相辅相成的概念,供给必须以需求为目标,需求又必须依赖供给,两者互为条件,缺一不可,这决定了推进供给侧结构性改革不能偏废任何一方,否则政策目标将难以实现。当前,从供给规模来看,我国总供给是过剩的,从供给结构来看供求错配比较严重,一方面满足个性化、高端需求的有效供给明显不足,另一方面中低端产品供给过剩,没有相应规模的需求。现阶段,不仅传统行业低端供给难以消化,在新能源新材料等新兴领域,因为有效需求潜力没有得到充分挖掘和释放,也存在供需不衔接不匹配的问题,导致“高端同质化”、“高端过剩”。如图1所示,在需求曲线D没有改变的情况下,如果片面强调扩大供给,推动供给曲线S向右下方移动到S’,两条曲线相交于E1时,将会出现供过于求的新产能,此时如果需求不变,新产能就是“新过剩”。为了在更高水平上达成新均衡,需要同步扩大新需求,即推动需求曲线从D向右上移动至D’,当新需求和新供给相交于E’时,才达到了新均衡,由此新供给被新需求消纳(灰色阴影部分收缩至斜线阴影部分)。

图1 供给和需求的关系示意图

由此可见,供给侧结构性矛盾仅靠供给侧一端难以解决,必须对需求侧进行结构性调整。同时,需求侧的结构性问题也必须依靠供给侧改革来解决。不考虑需求,一味增加供给,只能产生新产能和新过剩。在新形势下,供给侧结构性改革要充分考虑需求侧结构性变化,有序协调两侧关系,不断提高供给侧对市场需求的适应度与灵活性。

二、长期和短期的关系

短期需求管理和长期结构性改革各有不足,在实践中应将两者有机结合才能稳定供求关系,有效推动供求结构从低水平向高水平均衡转换。供给侧结构性改革,着眼于从根本上矫正供求结构错配和要素配置扭曲,侧重于通过中长期的科技、制度和管理创新,实现劳动力、土地、资本等要素优化配置,改善供给结构,释放新的经济增长潜力。但是,供给侧结构性改革在短期内应对经济波动的效果有限,所采取的去产能、去库存、去杠杆等措施,虽有利于推进中长期结构调整,但短期内可能会加剧经济顺周期紧缩。相比之下,需求管理侧重于在短期内通过逆周期调节,实现总供给与总需求动态平衡,但需求管理的相机抉择,无法推动中长期结构优化。

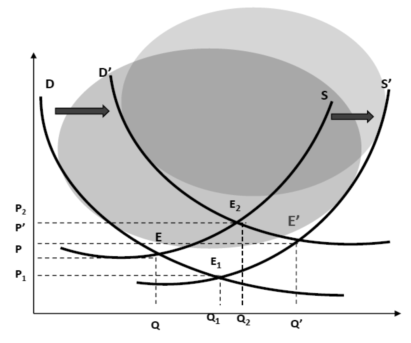

下面,通过总供给-总需求模型(AS-AD)对长期和短期关系进行简析。经济新常态下,伴随生产要素供给下降和成本上升,短期总供给曲线(SAS1)将向左上方移动到SAS2,这时总供给曲线与总需求曲线相交的均衡点从E0移动到E1,产出从Y0下降到Y1且价格水平却从P0上升到P1(可能出现滞胀)。这时候解决问题有两种办法:一种办法是需求管理政策,即通过扩张性财政政策或货币政策推动总需求曲线(AD1)向右上移动到AD2,以此抵消短期供给曲线向左上移动影响,总需求曲线与总供给曲线的均衡点将从E1变成E2,E2与E0相比,产出回到了潜在水平Y0,但价格水平从P1进一步升到P2(见图2左)。这说明通过需求管理政策,在短期内能避免大幅衰退,但同时可能引发通货膨胀。另一种办法是供给侧结构性改革,推动技术进步或生产要素配置优化,推动长期总供给曲线LAS1向右移动到LAS2(即提升潜在产出水平),由此带动短期总供给曲线从SAS1向右移动到SAS2,总供给曲线与总需求曲线相交的均衡点将从E1移动到E2,价格水平从P1下降到P2,产出水平从Y1提高到Y2(见图2右)。与需求管理政策相比,由于存在价格粘性等因素,供给侧结构性改革推动总供给和总需求重新达成均衡需要较长时间,需要忍耐经济下行与长期底部徘徊的压力。

图2 需求管理和供给侧调整推动供求再平衡

从短期看,供给侧结构性改革需要短期需求管理为其创造一个良好的改革环境,要求将经济增长稳定在一个合理区间。如果短期内需求管理措施不到位、不得力,经济增长过度下滑和持续低迷,将会导致供给侧结构性改革丧失机会;相对地,如果短期内需求刺激措施过度运用,造成经济增长过快过高,将会进一步加剧产业结构扭曲,使得供给侧结构性改革难度加大。因此,短期需求管理要有个“度”,过度刺激和过度紧缩都是不可取的。

三、政府和市场的关系

市场不是万能的,政府更不是万能的,关键是政府和市场要各归其位。深化供给侧结构性改革不是要重新搞计划经济,政府不能借结构性改革之名行干预之实。一般而言,市场追求的是效率,政府追求的是公平,如果政府利用公共权利和公共资源,在竞争性领域和竞争性环节进行不当干预,必然会带来市场扭曲,加大市场不公平。当然,供给侧结构性改革并不是要推行极端市场化。因为市场调节也有自发性和盲目性,存在着大量信息不对称、垄断、负外部性等。美国两次资产泡沫破灭,拉美的“中等收入陷阱”,目前一些新兴经济体的经济衰退等,足以说明极端市场化会削弱甚至否定政府在经济治理中的积极作用。

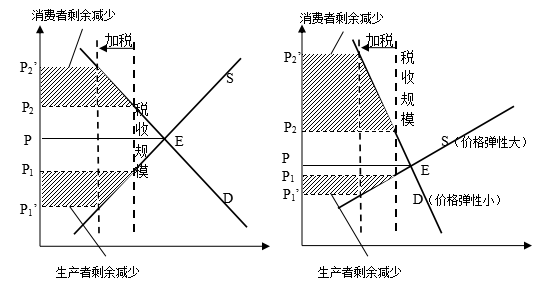

以政府的税收调节为例,为了维护市场秩序和经济社会的稳定运行,政府要从生产者和消费者征收一定的税费,在合理税费收缴和支出范围内,收税是必要的。但是,如果超过这个范围,将会导致经济发展活力的损害。如图3左所示,假定政府征税在合理界限内,同时设定供给曲线S和消费曲线D斜率相同,此时在加税前的虚线与S、D两曲线相交形成的三角部分,是消费者和生产者上交给公共服务提供者-政府的税费。但是,如果政府不满足于仅仅为市场提供公共服务,还想更多的干预市场,其中干预市场的成本只能是以税费形式让生产者和消费者来承担,这样税费虚线就向左移动了,此时生产者和消费者都承担了一部分额外支出,就是图3左的阴影部分。如果政府将额外征缴的税费完全用于改善生产者和消费者福利方面,这时生产者和消费者只是损失了收缴和支用成本。但是,如果征缴的税费完全用于不切实际的“高大上”项目建设或举办豪华会议赛事等,那么加税增费只会削弱生产者和消费者的福利。实际上,我国作为人口基数庞大还处于工业化后期的国家,与发达经济体相比,需求价格弹性较小,供给价格弹性较大(图3右所示),在同样加税增费规模下,消费者福利损失要大于生产者福利损失。加税增费后无论用于还是不用于生产者和消费者福利,对生产者和消费者都是一种“挤出”效应,特别是需求曲线D斜率改变情况下,居民乃至社会消费就被抑制了。因此,在供给侧结构性改革中,减少政府对经济运行的过度干预,适当降税减费有助于减轻企业负担,更有利于拉动社会消费。

图3 政府加税对社会福利的影响

四、国际市场和国内市场的关系

中国的发展成就是靠改革开放取得的,供给侧结构性改革也要依靠对外开放。中国是开放型经济体,全球化和国际贸易自由化已将我国完全溶入到世界经济体系中。未来,我国改造传统产业,发展新兴产业,推进产业迈向中高端,所需要的先进资本、技术、人才以及管理等都离不开世界市场,而且,未来由新动力形成的新供给更需要同国际市场的新需求进行有效对接。另外,作为世界贸易大国参与全球治理和经贸规则制定,既需要对国内一些不适应国际市场新变化的体制机制进行改革,也需要以新的理念、新的机制、新的方式参与国际事务,以此提高我国在国际资源配置、投资与贸易规则制定中的话语权和影响力。显然,要实现上述开放目标,就必须“开门”推进供给侧结构性改革。否则,把“自己”封闭起来“关门”搞改革,当供给大于需求时,在需求难以有效扩张条件下只能产生大量新的过剩;当供给小于需求时,在需求无法抑制情况下只能发生短缺。因此,积极对接国内与国际两个市场,有效配置国内、国际两种资源是推进供给侧结构性改革的不二选择。

完成人:马晓河 郭丽岩 付保宗 刘现伟 李大伟 卞 靖 关 博