供给侧结构性改革的实现路径与政策框架

- 发布日期:2017-03-10

- 来源:

- 作者:《供给侧结构性改革研究》课题组

当前和今后,供给侧结构性改革要抓好两个关键点,一是能否在传统增长动力衰退之时,尽快培育形成新的增长动力,实现新旧增长动能的有效接续;二是能否在关键领域改革取得重大突破,形成有效制度供给,为新的增长动力打造新引擎。

一、加快培育形成新的增长动力

在经济增长从高速向中高速转换过程中,新动力的培育形成,核心是改造传统产业,培育发展新兴产业,不断拓展消费需求空间。

传统产业改造的主要思路是,在淘汰落后低端产能时,避免产业转型中的空心化倾向。紧紧抓住世界新一轮产业技术革命提供的新机遇,充分利用新技术、新工艺、新管理模式改造传统产业,走智能化、绿色化、高端化之路。

对于新兴产业发展,今后要分三个层次进行重点支持。第一层次是支持六大支柱产业做大做强做优,即培育发展新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等产业;第二层次是培育发展四大战略性产业,包括空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等产业;第三层次是打造一批新优势产品,包括新型飞行器和航行器、新一代作业平台和空天一体化观测系统、量子通信技术和泛在安全物联网、合成生物和再生医学技术、新一代核电装备等。

同时,改造传统产业和培育发展新兴产业,还要区域联动,引导要素资源向经济增长优势区集聚,培育一批经济增长极和增长带。比如,以我国“两横三纵”空间布局为依托,南北向打造三个经济增长带,东西向打造两个经济增长带,在“两横三纵”空间交叉点上,重点打造一批增长极。

在拓展消费需求空间上,适当压缩各级政府从国民收入中拿走的那一部分,扩大居民在国民收入分配中的份额;同时,在各级政府支出中,坚决压缩与潜在增长率无关的公共投资支出,加大对居民特别是中低收入人群的直接支出,以提高他们的实际消费能力,为传统产业改造和新兴产业成长提供消费支持。

二、加快体制机制改革打造新引擎

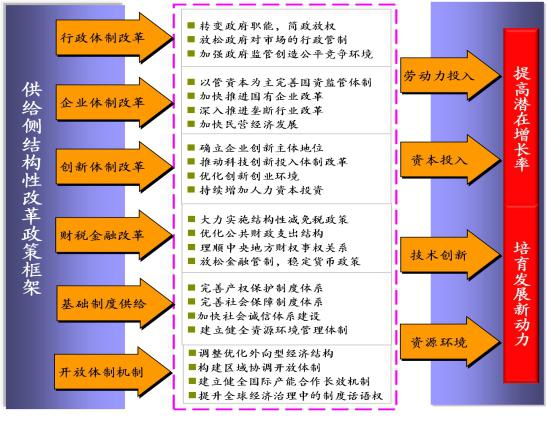

体制机制改革的核心是,以培育新增长动力为目标,在关键领域和关键环节破除制约要素资源流动和优化配置的羁绊,消除结构转型和产业升级的各种体制机制性障碍。重点是,第一,加快行政管理体制改革,转变政府职能,进一步下放和取消行政审批权,放松政府对市场的行政干预;第二,加快国资国企监管体制改革,深入推进垄断行业改革,放松政府管制,打破市场垄断,放宽民营企业准入门槛;第三,加快推进创新体制改革,深入推进人才、技术创新等要素的市场化改革,完善人才培育和创新激励机制,激发全社会创新创业活力;第四,深化财税金融体制改革,既要充分发挥财政政策在“三去一降一补”中的积极作用,也要发挥金融政策对新旧增长动能转换接续的杠杆作用;第五,进一步健全基础性制度,重点完善产权保护制度、社会保障制度、社会诚信体系和资源环境保护管理体制,为在新常态下经济增长实现中高速、产业迈向中高端提供基础性制度支撑(如图1)。同时,要充分发挥开放对结构性改革所形成的外部压力、倒逼机制和引领效应,以进一步扩大开放促进供给侧结构性改革。

图1供给侧结构性改革政策框架

三、加快推动关键领域改革取得突破

加快推进行政管理体制改革。推进供给侧结构性改革需要政府以简政放权、减少市场干预为导向,深化行政管理体制改革,提供优质、高效的公共产品和服务。进一步转变政府职能,持续推进“放管服”,提高政府服务效能,激发市场活力和社会创造力。加大审批制度改革步伐,加快注册登记制度改革,使用全国统一的社会信用代码制度。完善政府权力清单、市场准入负面清单和责任清单制度,厘清行政职能边界,消除权力灰色地带。强化政府市场监管和公共服务职能,把行政资源更多从事前审批环节转向事中事后监督检查环节,加快建设监管机构权责一致、规则程序完备清晰、决策机制公开透明、监督问责有效到位的现代市场监管体系。创新部门、地区协调机制。

深化国有企业和垄断行业改革。以管资本为主加强国有资产监管,改革国有资本授权经营体制,组建国有资本投资运营公司,提升国有企业市场竞争力和国有资本经营效率。以混合所有制改革为突破口,加快国有企业改革步伐,规范完善现代企业制度,增强国有企业竞争活力。积极推进经营性国有资产集中统一监管。完善国有企业内部治理机制,加速“去行政化”。放开金融、电信、能源、交通、教育、文化、医疗卫生等诸多领域对民营企业的各种有形无形限制和门槛,拓宽民营经济投资发展领域。进一步放宽垄断行业管制,加快推出一批混合所有制改革的试点示范项目,提高垄断行业经营效率。

优化创新体制机制环境。进一步强化企业创新主体地位和主导作用,鼓励企业开展基础性、关键性、前沿性创新研究。推动科教融合发展,促进高等学校、职业院校和科研院所全面参与国家创新体系建设。大力发展市场导向型的新型研发机构,推动跨领域跨行业协同创新。围绕国家战略需求和目标,瞄准国际科技前沿,布局建设一批高水平国家实验室,提升国家战略领域的科技创新能力。持续增加各级各类教育培训和人力资本投入,加快培育实用性、创新型人才。

深化财税金融体制改革。围绕供给侧结构性改革,进一步优化财政资金支出结构,更好发挥财政资金的“补短板”作用,更多投向民生保障和基本公共服务。精准对接经济社会发展需要,增加公共服务设施、民生设施、生态环保设施投资。加快完善促进传统产业优化升级、战略性新兴产业和服务业快速发展的财税政策。进一步理顺中央和地方财权事权,适当增加中央事权,压缩中央财权,适度减少地方事权,增加地方财权,优化地方税收结构,摆脱土地依赖,激发地方积极性。实施结构性减税,优化税收结构。积极推进金融体制改革,增加金融产品和服务供给。

完善产权保护制度体系。加快完善产权保护制度,依法平等保护各类产权。完善产权保护行政管理体制,严格依法行政,加强产权保护,防止公权侵害私权,依法做到公权与私权同样神圣不可侵犯。健全产权保护法制保障,完善平等保护各类产权的法律体系,确保司法权威和司法机关廉洁高效。高度重视私人财产权利保护,依法保护企业家产财权,激发企业家精神和创新创业热情。

完善社会保障制度体系。加快建立更加公平更可持续的社会保障制度,加强基本养老保险和医疗保险的全国统筹力度,逐步实现全国统一的社会保障标准和社会保障体系。适当降低社会保险费率,完善养老保险制度,划转部分国有资本充实社保基金。拓宽社会保险基金投资渠道,加强风险管理,提高投资回报率。

加快社会诚信体系建设。加快建立全国统一的社会信用新平台系统,加强信用信息收集、整理和应用。健全失信联合惩戒机制,建立跨部门联动响应和失信约束机制,对违法失信主体依法予以限制或禁入,真正实现“一处失信、处处受限”。建立公共信用服务机构和社会信用服务机构互为补充、信用信息基础服务和增值服务相辅相成的多层次、全方位的信用服务体系。

完善资源环境管理体制。明晰环境产权,建立市场交易机制,发挥市场在配置资源中的决定性作用,通过产权交易实现生态环境资源优化配置。发挥生态环境约束和环保倒逼作用,推动实现去产能和补短板。提高环境准入门槛,促进产业结构调整和优化。完善资源环境立法和法规政策实施机制,实施更加严格的资源环境使用和保护红线制度。完善资源税和环境保护税费制度,真正实现“谁污染、谁付费,谁治理、谁受益”。加大资源节约、环境友好技术及产品的推广力度,支持建立绿色低碳循环发展产业体系,促进绿色发展和“美丽中国”建设。

完成人:马晓河 刘现伟 卞靖 郭丽岩 付保宗 李大伟 关博