中长期视角研判我国养老服务

- 发布日期:2017-02-14

- 来源:投资经济研究所

- 作者:任荣荣

内容提要:庞大的老年人口规模预示着巨大的养老服务潜在需求,但潜在需求向有效需求的转换受经济社会发展水平和老年人口结构特点等因素的影响。现阶段仅从老年人口规模角度对养老服务需求作出判断容易高估。“十三五”及2030年我国养老服务的刚性需求不算高,这为养老服务体系的发展完善提供了缓冲。2030年以后我国人口老龄化问题趋于突出,养老服务需求更为迫切。建议从中长期角度合理规划养老服务体系建设,推动我国养老服务业健康有序发展,重点关注长期护理保险制度的建立、养老服务需求评估体系的建立以及社区服务网络的完善。

2000年,我国进入人口老龄化社会以来,老龄化程度持续高于全世界平均水平且差距不断拉大。在较大的人口基数以及较快的老龄化进程的双重因素下,我国老年人口数量庞大且快速增加。根据联合国统计司数据,我国65岁及以上人口在2020年和2030年将分别达到1.68亿人和2.35亿人,占全世界65岁及以上人口总数的23.4%和24.2%。庞大的老年人口规模预示着巨大的养老服务潜在需求,这也是目前市场上很多企业进军养老服务领域的主要原因。然而,养老服务潜在需求向有效需求的转换受经济社会发展水平和老年人口结构特点等因素的影响,对我国养老服务市场需求的准确把握需要关注上述因素的影响。

一、仅从老年人口规模角度对养老服务需求的判断存在明显高估

人口规模和老龄化程度的变化,是决定未来养老服务潜在需求规模的基本因素。但潜在需求向有效需求转化过程中,还需要进一步考虑经济社会发展水平和老年人口结构。特别要考虑我国“未富先老”以及快速城镇化进程仍未完成的特殊背景。

(一)我国“未富先老”的基本国情意味着老年人对养老服务的支付能力总体不足,影响潜在需求向有效需求的转换

“未富先老”的特殊背景,是我国人口老龄化不同于发达国家相似发展阶段的重要特征。通过与部分发达国家和地区相似经济发展水平和老龄化程度的比较,以美国、日本、芬兰、中国香港地区为参照,“十三五”期间及2030年我国人口老龄化程度领先于经济发展水平分别为30年左右的时间、10-15年的时间、5-10年的时间、20年左右的时间(见表1)。“未富先老”的现实情况意味着老年人对养老服务缺乏支付能力。

表1 人口老龄化程度与经济发展水平相似阶段的国际比较

|

中国 |

美国 |

日本 |

芬兰 |

中国香港地区 |

|

经济发展水平 |

||||

|

2015年 |

40年代中期 |

60年代后期 |

1965年 |

70年代后期 |

|

2020年 |

50年代中期 |

70年代中期 |

70年代初期 |

80年代初期 |

|

2030年 |

80年代初期 |

1990年 |

90年代后期 |

90年代中期 |

|

人口老龄化程度 |

||||

|

2015年 |

1965年 |

1982年 |

1965年 |

1995年 |

|

2020年 |

1985年 |

1990年 |

1980年 |

2005年 |

|

2030年 |

2020年 |

2000年 |

2005年 |

2017年 |

注:①经济水平为按购买力平价计算的数据,以2005年国际元为基准;②统计数据到2010年,中国2010年以后的数据按照2011-2015年人均GDP实际增速、2016-2020年年均6.5%、2021-2030年年均6%的增长率推算得出。

资料来源:联合国统计司;Penn World Table Version 7.1。

(二)快速城镇化推进过程中农村人口老龄化程度将始终高于城市且二者的差距持续扩大,而我国农村养老服务需求的市场化程度极低

从可获得数据的日本和芬兰城乡人口老龄化程度的变化历程来看,农村人口老龄化程度高于城市是一种普遍现象。而且在快速城市化进程基本完成后,农村人口老龄化高于城市人口老龄化的程度更明显。日本城市65岁及以上人口占比始终低于城市化率7.5个百分点左右,在城市化末期的1970-1975年间,二者的差距达到高峰,接近9个百分点。芬兰城市65岁及以上人口占比始终低于城市化率20个百分点左右,在快速城市化进程结束后的90年代后期,二者的差距达到峰值27%。

2015年,我国城镇化率为55.88%,超过世界平均水平约2个百分点。“十三五”及2030年,我国仍处于快速城镇化推进阶段。以发达国家老年人口城乡结构变化历程特点为参照,这期间随着劳动力人口向城镇的迁移,我国农村人口老龄化程度将始终高于城市,且二者的差距将持续扩大。我国农村养老服务机构的市场化程度极低。根据《中国民政统计年鉴》数据,2014年,农村养老服务机构的在院人员中,优抚对象、“三无”和五保对象、自费人员、其他社会救助人员占比分别为3.6%、79.3%、11.4%、5.7%,“三无”和五保对象占据绝对主体,而自费人员占比仅10%。

二、“十三五”及2030年我国养老服务的刚性需求相对不高,为养老服务体系的发展完善提供了缓冲

有研究指出,有六类老年服务特殊人群引致老年服务的绝对性和刚性需求,包括高龄人口、失能半失能老人、空巢老人、失独老人、贫困老人和农村老人。其中,人口高龄化是一个重要因素。与人口老龄化相比,我国在“十三五”时期及2030年的人口高龄化严峻程度相对低一些,尚处于“轻度”老龄化向“中度”老龄化的发展阶段。这意味着老年人口对养老服务的刚性需求尚不是十分强烈,降低了对养老服务需求的紧迫性,同时也为我国养老服务体系的发展提供了缓冲。

(一)“十三五”及2030年人口高龄化程度相对不严峻,低于全世界平均水平

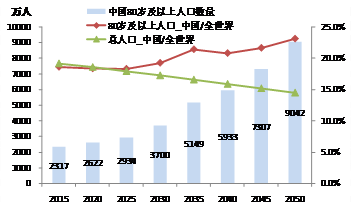

如果以“80岁及以上人口/65岁及以上人口”衡量人口老龄化程度,则“十三五”时期及2030年,我国老年人口中高龄人口占比基本保持稳定,大体在15%-16%之间。“十三五”时期及2030年,我国“80岁及以上人口/65岁及以上人口”大致相当于美国60年代、日本和芬兰80年代初、中国香港地区90年代的人口高龄化程度,且低于全世界平均水平。

(二)“十三五”及2030年80岁及以上高龄人口增加量较小

从绝对数量来看,我国80岁及以上高龄人口在2020年和2030年将分别达到2622万人和3700万人(见图1)。2025年前后,我国80岁及以上人口在全世界80岁及以上人口中占比超过总人口在全世界人口中占比,之后二者的差距逐步扩大,显示出人口高龄化程度日益严峻的趋势。从高龄人口的增长来看,2015-2020年、2020-2025年、2025-2030年、2030-2035年高龄人口增加量分别为305万人、313万人、766万人、1449万人。2030年尤其是2025年之前,高龄人口增加量较小,2030-2035年间增加量最大且大幅超过之前。

图1 中国未来80岁及以上人口数量及在全世界占比

数据来源:联合国统计司。

三、2030年以后我国人口老龄化问题更为突出,养老服务需求更为迫切

从老年人口数量变化来看,2030-2035年间,我国65岁及以上和80岁及以上人口的增加量进入高峰且大幅高于之前。进一步考虑我国人口结构特征及对养老服务需求支付能力的因素,可以判断,2030年以后我国人口老龄化问题将更为突出,养老服务有效需求会明显上升。

(一)“婴儿潮”带来的老年人口的叠加情况显示,2030年以后我国面临的人口老龄化问题将更为突出

我国建国之后经历了三次“婴儿潮”。第一次是1950-1957年,平均每年出生人口约2100万人;第二次是1962-1973年,平均每年出生人口约2700万人;第三次是1985-1991年,平均每年出生人口约2400万人。从前两次“婴儿潮”高峰大致可以推算出未来60岁、65岁、80岁几个时点的老年人口高峰(见图2)。从“婴儿潮”带来的老年人口的叠加情况可以看出,2030年以后,我国面临的人口老龄化问题将更为突出。表现为:1950-1957年的“婴儿潮”进入80岁高龄,1962-1973年前半期出生的“婴儿潮”进入65岁,而后半期出生的“婴儿潮”进入60岁。

注:图中实线方框代表1950-1957年的“婴儿潮”,虚线方框代表1962-1973年的“婴儿潮”。

图2 从“婴儿潮”带来的人口高峰推算老年人口高峰

(二)“60后”一代的财富及资产拥有水平较高,其对养老服务的支付能力明显上升

北京大学国家发展研究院2013年7月对老年人的经济状况调查统计数据显示,我国有22.9%,即4580万60岁以上的老人消费水平位于贫困线以下。这意味着现阶段老年人口对养老服务支付能力不足的问题较为突出。而从财富及资产在不同年龄群体的分布来看,当“60后”一代进入退休年龄后,养老服务需求的支付能力将明显提升。

家庭财富中占比最大的资产——住房的拥有情况显示,“60后”一代的住房自有率水平较高,拥有多套住房的占比也最高。根据2010年第六次人口普查数据,我国城镇家庭中,户主年龄在40-49岁的“60后”家庭住房自有率水平接近80%,高于全部家庭平均水平。而且,从住房来源来看,“60后”家庭享受福利分房的概率较高,这使其可以较低的成本实现住房自有,也为其之后购买商品房积累了财富。2012年城镇住户调查数据显示,户主年龄在40-49岁的家庭拥有多套住房的比重高达18.5%,是不同年龄段家庭中最高的。此外,受独生子女政策的影响,60后一代的养老对社会养老服务的需求也将上升。

四、对策建议

为推动养老服务业健康有序发展,建议在把握我国养老服务需求中长期变化趋势的基础上,抓住养老服务体系建设的缓冲期,合理规划养老服务体系建设。从我国养老服务体系现状和发达国家养老服务体系制度建设历程来看,未来养老服务体系制度环境建设和完善方面有以下几个重点。

(一)长期护理保险制度的建立

长期护理保险是应对人口老龄化挑战的重要制度建设。早在2012年,青岛就首先开展了长期护理保险制度的试点,之后,上海、长春、北京等多地都进行了探索。建议在总结试点经验基础上,尽快建立适合我国国情的长期护理保险制度政策框架。全国性长期护理保险制度的建立是大势所趋,这也将为医养结合的养老服务供给提供支持。

(二)养老服务需求评估体系的建立

建立科学的需求评估体系是实现养老服务资源有效分配和利用的基础。从国际经验看,除完全市场化运作的养老服务机构设施外,其余养老服务设施机构均有对接收对象的身体健康状况即护理等级的要求,以使养护型资源集中用于需要护理的老人。如香港地区通过实施安老服务统一评估机制、长期护理服务中央轮候册、停止接受长者宿舍和安老院床位的新申请等政策;日本护理保险设施主要接收护理保险对象中达到护理级别要求的老人,其中的老人护理福祉设施(特别养老院)接收老人的平均年龄在80岁左右,平均护理级别为3.5级以上。发达国家在“精细照护”理念的指导下,实施科学的需求评估标准体系,使一些国家长期照护病床的需求总量降低了1/4左右,提高了资源利用效率。

(三)社区服务网络的完善

居家养老服务体系的建设是整个养老服务体系建设的基础,完善的社区服务网络以及养老服务组织和制度保障是支撑居家养老服务体系的关键。如日本法律规定,地方政府在每万人口的区域内必须建设一个“居家养老支援中心”,为老人提供“看护经理”、“社会福祉士”、“保健师”等多样化服务;芬兰政府通过社区设立服务机构和养老机构进入社区为老人提供日常生活中的全面服务包括昼夜服务;香港政府近年来在社区服务领域内进行的一系列变革,重新整合和优化了社区内养老、护老的资源,目的在于强调社区照顾和在社区内养老的理念。